2024 Exhibitions

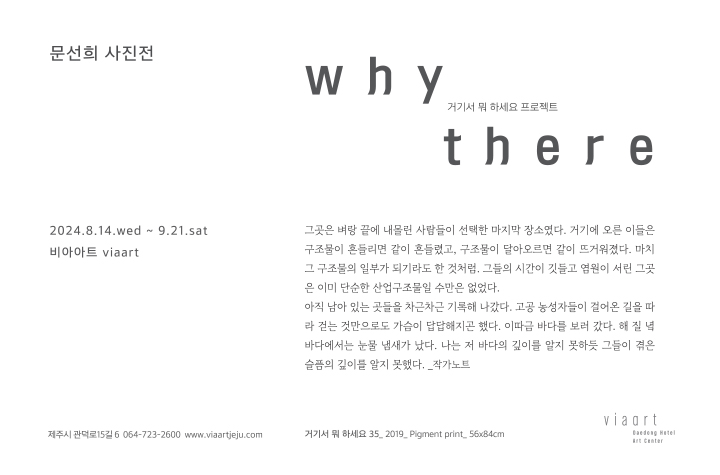

<why there> 문선희 사진전

2024. 8. 14. ~ 9. 21.

작가 노트

굴뚝이 나를 찾아온 것은 그날이었다. 그가 기네스 신기록을 안고 내려온 날. 그는 408일 만에 겨우 땅을 밟았으나, 곧바로 유치장으로 끌려가던 중이었다. 그런 그에게 기자들이 몰려와 소감을

물었다.

“408일의 기록이 하늘을 견뎌야 할 누군가에게 어떤 기준이 될까 두렵다.”

묵직한 한마디에 나는 오래 뒤척였다.

구미에 갔다. 한동안 굴뚝을 올려다보았다. 저 위에서 유한한 존재가 무한한 싸움을 시작했다. 끝을 생각할 수 없다는 것은 얼마나 고독한 일인가?

부조리한 문제에 봉착했을 때 어떤 이들은 그곳을 떠난다. 자신을 지키기 위해 진흙탕 싸움을 피한다. 반대로 어떤 이들은 갈등 속에 남는다. 기울어진 운동장인 것을 알면서도, 체념하는 대신 변화를

꿈꾼다.

2000년 이후 고공농성이 일어났던 130여 곳의 자취를 더듬었다. 대부분 사라졌지만, 아직 남아 있는 곳도 있었다. 언젠간 전부 흔적도 없이 사라질 터였다.

그곳은 벼랑 끝에 내몰린 사람들이 선택한 마지막 장소였다. 거기에 오른 이들은 구조물이 흔들리면 같이 흔들렸고, 구조물이 달아오르면 같이 뜨거워졌다. 마치 그 구조물의 일부가 되기라도 한 것처럼.

그들의 시간이 깃들고 염원이 서린 그곳은 이미 단순한 산업구조물일 수만은 없었다.

아직 남아 있는 곳들을 차근차근 기록해 나갔다. 고공 농성자들이 걸어온 길을 따라 걷는 것만으로도 가슴이 답답해지곤 했다. 이따금 바다를 보러 갔다. 해 질 녘 바다에서는 눈물 냄새가 났다. 나는 저

바다의 깊이를 알지 못하듯 그들이 겪은 슬픔의 깊이를 알지 못했다.

거기서 뭐 하세요?!

위태로운 곳에 오른 이들에게, 그들의 등을 떠민 자본에, 국민보다 자본을 비호했던 국가에 묻고 또 물었어야 했던 질문이 하늘을 향했다. 하늘은 무심하고 아름다웠다.

더 나은 세상을 꿈꿨던 이들이 그토록 오래 높고 외롭고 쓸쓸해야 했던 이유는, 어쩌면 세상의 거대한 잡음 때문에 우리가 마땅히 들어야만 했던 소리를 듣지 못한 탓은 아니었을까?

고공농성의 장소들에서 먼저 공장의 소음이나 도시의 잡음을 닦아냈다. 오염되거나 닳고 닳아 의미가 퇴색된 말들도 덜어냈다. 일말의 미학적 허세도 없이 필요한 최소한의 구조만으로 되어 있는 수직의

구조물들이, 노동자들과 퍽 닮았다는 생각이 들었다.

그곳에 맺힌 것은 슬픔이라 부를 수도 희망이라 부를 수도 있었다. 나는 그들이 한 줌의 희망을 움켜쥐고 매일 자신의 한계와 마주 섰던 장소들을 시야의 끝, 그래서 세상의 끄트머리처럼 보이는 저 수평선

위로 옮겨 오기로 마음먹었다. 수평선은 실제로는 존재하지 않는다. 착시이고 환영일 뿐 그곳은 세상의 끝이 아니다. 그 점이 마음에 들었다.

“당신은 이런 대접을 받아도 싼 가치 없는 인간”이라고 다그치는 자본의 압력에 굴복하지 않고 맨몸으로 맞섰던 장소들을 수평선 위에 ‘우뚝’ 세웠다. 자본주의의 냉혹함에 의해 부서지고 추방되고 흩어진

이들을 위한 토템으로.

세상은 그들을 약자라고 부르지만, 나에게 그들은 초인이다. 초인적 인내력으로 세계와 독대한 단독자. 백마 대신 굴뚝을 타고 온 초인.

문선희 작가 정보