2019 Exhibitions

<닿을 수, 닿을 수 없는> 이진아

2019.11.5-12.8

이진아는 마흔이 되어서야 자신의 예술매체로서 손뜨개를 발견했다고 말했다. 이전까지는 어머니가 하시던 뜨개질과 짬짬이 해온

자신의 뜨개질은 스스로를 대변하는 매체가 아니라 여성의 일상적 활동에 불과했다.

개인사적으로 작가는 가족 안에서 아버지의 인정을 받기 위해 아들이 없는 자리를 채워야 한다는 강박을 가지고 의사 남자 역할을 해왔다고 한다.

여성에 대한 차별을 극복하기 위해, 한 인간으로 인정받기 위해 의식적으로 여성성을 지우는 방식으로 자신의 자리를 쟁취하려 애썼다.

결혼 후, 생계를 위해 일러스트레이터로 활동하며 자신의 욕망을 억압하며 살았다. 하고 싶은 일이 아니라 해야 하는 일을 수행하는 여성이었다.

그의 일상에 변화가 온 것은 2001년 자신에게 선물로 준 안식년을 통해서였다. 이른바 단절의 시간을 통해서였다.

캐나다와 뉴욕을 오가며 이진아 내면에 억압되어 있던 예술가가 깨어나기 시작했다. 루이즈 부르주아의 작품과 만나 가족 안에서 받는

고통에 공명하고 레이첼 화이트리드의 작품을 보면서 설치 미술에서 가슴이 다시 뛰기 시작했다고 한다. 자신을 아내와 엄마로 위치 지웠던

타자와의 관계망이 걷히자 새로운 예술가 주체가 자신의 자리를 주장했고 이진아는 내면의 성찰과 이전 시간에 대한 복기를 통해 이에 응답했다.

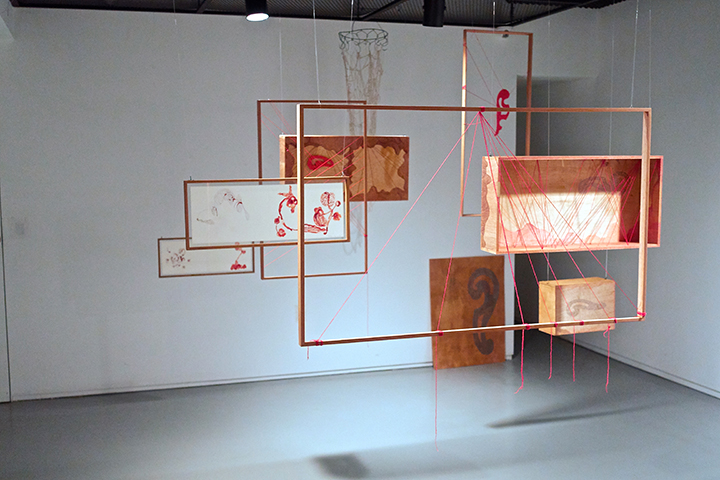

<닿을 수, 닿을 수 없는>전에서 작가는 전시장 전반을 붉은 실과 우크라이나 곡자를 반복적으로 사용했다. 특히 곡자는 연극무대 위에 있는 듯

나무로 만든 프레임의 중앙에 배치되어 있을 때가 많다. 수집벽이 있는 이진아가 이베이를 경유해 사 모은 우크라이나 곡자는

원래 옷을 재단할 때 쓰는 자이다. 옷의 곡선이 신체에 잘 닿게 만들려고 봉제사들이 사용하는 곡자는 사실 우리 몸에는 닿지 않는 물건이다.

작가에게 곡자는 몸에 닿지는 않지만 누군가의 몸과 어떤 옷을 이어주는 매개체로 연결의 감각을 느끼게 해주는 메타포이다.

붉은 색 선들은 곡자를 가로지르며 뒤덮기도 하고 제주의 윤곽과 오름을 형상화한 이미지를 촘촘하게 뒤덮기도 하는데 전혀

장식성을 띄지 않고 있다. 문양처럼 보이지만 문양처럼 느껴지지 않는다. 표면을 덮은 선들은 외피에 머물지 않고 속살을

보여주는 듯한 기시감을 주기도 한다. 일층에 배열된 작품을 따라가다 보면 중간에 노란 고무 호스가 나타나는 작품을 만나게 된다.

고무 호스는 구멍이 나있고 구멍은 붉은 선으로 둘러져 있어서 갑자기 몸에서 쏟아져 내리는 장기를 연상시키는 듯 보고 싶지 않은

장면을 마주하게 된 것 같기도 하다.

지하층에는 속을 더 열어 보여주는 듯한 작품들이 전시되어 있다. 특히 ‘---, ----- 온기’ 같은 경우는 붉은 뜨개뭉치와 붉은 칠을 한

고무호스 다발이 여성의 몸에서 흘러내리는 생리혈을 연상시킬 정도다. 전시 전체에서 날 것과 같은 육체성이 편치 않은 고통과 함께 전해진다.

같은 공간인 비아아트에서 2016년에 열었던 개인전인 <스미다>전을 언급하지 않을 수 없다. <스미다>전에서 이진아의 손뜨개는 감싸고

연결하고 덮어주는 성격의 손뜨개였다. 서로 붙을 수 없는 컵과 컵을 손뜨개로 감싸 하나로 봉합하고 병과 컵을 감싸 서로 다른 물체를

손뜨개로 덮어서 하나의 오브제로 만드는 작업이었다. 균열을 감추고 분리된 것을 이어보려 애쓰는 시도로서의 뜨개질이자

어떤 면에서는 은폐의 뜨개질이었다. 곧 헐려버릴 친정집에서 구해낸 라디에이터를 손뜨개로 감쌀 때는 자신의 추억과 없어져 버릴

장소에 대한 애착을 복구하는 뜨개질이었다.

<스미다>전에서 이진아의 손뜨개는 가족, 혹은 세계와의 관계에서 상처 난 자신을 감싸고 스스로를 치유하는 회복의 예술행위였다면

이번 <닿을 수, 닿을 수 없는>전에서 보여준 작업은 오히려 상처와 고통을 직시한 이후, 오히려 직시했기 때문에 드러내고 말할 수 있는

단계로 나아간 진일보된 예술행위로 보인다. 작가 스스로 ‘진피의 드로잉’이자 ‘적혈구 드로잉’이라 부를 정도로 즉물적이기까지 한데

여기까지의 이행 과정이 결코 쉽지 않았을 것이다.

이진아는 자신의 매체를 조절할 수 있는 작가이다. 다룰 줄 앎의 기술은 파격을 가능하게 한다. <닿을 수, 닿을 수 없는>전은

고통을 말하는 여성 미술가의 언어가 얼마나 직접적일 수 있는지 느끼게 해준다. 그 같은 직접적 감각은 같은 여성으로서 우리를

하위 존재로 위치 지우는 불평등한 구조를 공통의 배경으로 가지고 있어서일지도 모른다.

따뜻하고 친밀한 손뜨개가 여성의 고통을 표현하는 반전의 매체로서 얼마나 탁월할 수 있는지는 이진아의 작가적 역량에 따른 것이다.

그래서 번역되지 않고 감각되는 언어로서 이진아의 시각 언어가 펼쳐질 다음 전시가 기대된다.

독립큐레이터 오현미

이진아 작가 정보